Escritos sobre gustos

viernes, 4 de octubre de 2024

martes, 24 de septiembre de 2024

Progreso, ma non troppo. Nuevo libro

Acabo de publicar mi decimotercer (y seguramente último) libro: Progreso, ma non troppo. En él intento argumentar a favor de la tesis de que el ritmo del progreso científico, tecnológico, económico, ético y cultural ya no será, a corto y medio plazo, tan intenso como lo ha sido en los dos últimos siglos.

miércoles, 21 de febrero de 2024

Un argumento a favor del aborto

Estos días se me ha ocurrido un nuevo (para mí) argumento a favor del derecho al aborto. Probablemente lo haya formulado ya alguien más en el pasado. Pero, por si acaso, aquí va.

Si crees que la gente tiene derecho a negar que, tras su muerte, sus órganos sean transplantados a pacientes que los puedan necesitar (y que inevitablemente morirán por falta de un donante), entonces crees que la gente tiene derecho a que no se utilice su cuerpo para mantener con vida a otros seres humanos, y por lo tanto, también debes aceptar que la gente tiene derecho a deshacerse de un embrión o un feto que está utilizando su cuerpo para mantenerse con vida.

Nueva página (y tres volúmenes de "Collected Papers").

Aprovechando que se han renovado las páginas del profesorado de la UNED y se borró mi antigua página web (y que probablemente ya no vaya a escribir mucho más), he eliminado la lista de mis principales publicaciones en la nueva página, y la he sustituido por el enlace a tres volúmenes de Collected Papers en pdf, donde incluyo la mayoría de mis artículos en inglés, y que son los siguientes. Ahí queda.

Volumen 1: Truthlikeness, realism, and method.

Volumen 2: Economics of scientific knowledge.

Volumen 3: Rationality, normativity, and the philosophy of social science.

sábado, 6 de enero de 2024

lunes, 11 de diciembre de 2023

La filosofía de la ciencia de los antiguos griegos: Introducción.

Así comienza mi serie de entradas sobre "La prehistoria de la filosofía de la ciencia" en Mapping Ignorance.

Dado que esto será una serie de entradas sobre algo tan extraño como la 'prehistoria' de la filosofía de la ciencia, creo que los lectores merecen una pequeña explicación sobre lo que exactamente quiero decir con eso. 'Filosofía de la ciencia', para empezar, es un tema que adquirió su estatus actual como un campo académico autónomo (me refiero a algo sobre lo cual se puede tener una cátedra universitaria o fundar una revista exclusivamente dedicada a ello) a principios del siglo XX, con el 'Círculo de Viena' de Schlick, Carnap, Neurath, etc., y su revista Erkenntnis, siendo su 'evento fundacional' oficial en la mayoría de las mitografías. Obviamente, estos intelectuales no estaban creando una nueva rama de reflexión ex nihilo, ni los filósofos desde el principio de los tiempos se abstuvieron de pensar, muy profundamente de hecho, en temas relacionados con la 'ciencia'. De hecho, la reflexión sobre qué es la ciencia y cómo la obtenemos era lo que para la mayoría de esos antiguos filósofos era principalmente la filosofía.

La práctica académica actual, sin embargo, tiende a seguir una división institucional del trabajo según la cual la mayor parte de la discusión sobre la 'ciencia' antes de 1900 pertenecía a un campo intelectual diferente conocido como 'epistemología' (o 'teoría del conocimiento', a pesar de que la palabra griega epistéme significa, precisamente, ciencia, y siempre se ha traducido al latín como scientia). Esto ha tenido el resultado decepcionante de que los actuales 'epistemólogos' (especialmente en la tradición analítica) tienden a centrarse en casos de 'conocimiento' cuyos ejemplos prototípicos serían cosas como 'Juan sabe que hay algunas cervezas en la nevera' (algo que Platón habría horrorizado a alguien por tomarlo como un caso de epistéme), en lugar de cosas como, digamos, 'sabemos que la materia está compuesta por átomos'. Estos epistemólogos tienen casi nada que decir sobre las preguntas que suelen hacer los filósofos de la ciencia, una situación que es lamentablemente paralela a la falta de interés de la mayoría de los filósofos de la ciencia sobre las discusiones sobre epistemología. (Por cierto, en el mundo filosófico francés, como prueba de un mayor sentido etimológico, la palabra épistémologie se ha conservado más comúnmente para referirse a lo que otros países llaman 'filosofía de la ciencia').

No intentaré aquí luchar contra el molino de viento de esta situación esquizofrénica (aunque algunos elementos de la filosofía esquizofrénica serán prominentes en mis estudios de caso), pero me mantendré deferentemente conforme a la costumbre de considerar la filosofía de la ciencia como una investigación sobre el conocimiento científico en el sentido contemporáneo de 'científico', y por lo tanto, dar más relevancia (en la expresión en cursiva) a lo 'científico' que a lo 'conocimiento'. Así que mi 'prehistoria de la filosofía de la ciencia' consistirá básicamente en relatar lo que los filósofos anteriores a la contemporaneidad tendrían que decir sobre lo que entendemos por 'ciencia' (no ellos). Mi introducción exige empezar, por lo tanto, explicando las principales diferencias entre nuestra comprensión del concepto de 'ciencia' y la de los filósofos más antiguos.

En primer lugar, tendemos a identificar automáticamente la palabra 'ciencia', en primer lugar, con una especie de realidad que consiste en una actividad social, un elemento importante en nuestro tejido social, institucionalizado en el sistema de universidades, centros de investigación, bibliotecas, editoriales, congresos y seminarios, planes de estudio escolares, documentales y, por supuesto, en el corpus de elementos de 'conocimiento' que este sistema ayuda a crear, consolidar y transmitir. Después de todo, los científicos, las personas que hacen ciencia, son, a diferencia de los 'filósofos naturales' o simplemente de los 'filósofos', una creación del siglo XIX, término acuñado por el autor que será uno de los últimos protagonistas de nuestra saga: William Whewell (1794-1866).

Por supuesto, no es que los antiguos filósofos simplemente ignoraran la 'carne social' que era necesaria para disfrutar de algo como 'ciencia': Aristóteles famosamente -y deleitadamente- reflexionó sobre la esclavitud como una condición necesaria para la existencia de una clase feliz de personas adineradas y barbudas con mucho tiempo libre (skholé en griego, otium en latín) para dedicarse al aprendizaje avanzado. Pero su principal preocupación filosófica era sobre la 'naturaleza' (puramente intelectual) del conocimiento, en lugar de su 'nutrición' (social o económica), por así decirlo. Puedes responder justamente señalando que la mayoría de la 'tradición ortodoxa' en la filosofía contemporánea de la ciencia, desde Carnap y Popper hasta Bas van Fraasen o Stathis Psillos, apenas dedican un párrafo a hablar de la realidad social de la ciencia (aunque ha sido mucho menos así en los últimos cincuenta años), pero mi punto no es que debamos identificar la filosofía de la ciencia con la sociología de la ciencia, o algo así: simplemente estoy diciendo que el objeto de la filosofía contemporánea de la ciencia, en contraposición al objeto de la epistemología clásica, ahora se reconoce de inmediato como una construcción esencialmente social (no en el sentido de que sea una 'mera construcción': el deporte también es una 'construcción social', pero eso no me convierte en un jugador de tenis tan hábil como Roger Federer), en lugar de algo perteneciente al reino de la mente abstracta e individual. Incluso si la filosofía de la ciencia (o 'metodología', como también se la llama a menudo) intenta esencialmente responder a la pregunta de 'cómo obtener conocimiento', el sujeto de esa pregunta, el responsable de obtener ese conocimiento, se ve naturalmente en la actualidad como 'sociedad', o al menos como una 'institución social', y no como un monádico Robinson Crusoe. Por cierto, ya vimos en este blog cómo Popper mismo entendía esto.

En segundo lugar, la filosofía contemporánea de la ciencia no está tan obsesionada (o no está obsesionada en absoluto) como lo estaba la filosofía precontemporánea sobre si el conocimiento científico es 'indudablemente cierto'. De hecho, después de la crítica de Popper al verificacionismo, y también bajo la larga sombra de la crítica de Hume a la inducción, la ciencia no se entiende generalmente (al menos entre los filósofos, y generalmente por la mayoría de los científicos; desde tiempos más recientes, tampoco por gran parte del público en general) como conocimiento que ha sido probado más allá de cualquier duda posible. La mayoría de las teorías y leyes científicas se ven, en cambio, como modelos idealizados, simplificados, aproximados y provisionales, siempre sujetos a mejora, si no francamente conjeturales y faute de mieux en muchos casos. Esto lleva a un curioso contraste entre nuestra ciencia y la ciencia de los tiempos de Aristóteles o Kant: reconocemos la falibilidad e imperfección de nuestro conocimiento científico mucho más que ellos con el suyo, a pesar de saber que nuestro conocimiento científico es vastamente mejor que el suyo en prácticamente todos los aspectos.

Por último, y directamente relacionado con los dos puntos anteriores, somos inevitablemente conscientes de la colosal complejidad de la ciencia, tanto en términos de las relaciones 'internas' entre cada elemento de conocimiento y una miríada de otros elementos, como de las conexiones 'externas' entre lo epistémico y lo práctico (relaciones y conexiones que pueden ser positivas o adversas), mientras que los filósofos clásicos tendían a reservar la etiqueta de epistéme para las formas de sabiduría intelectual más 'puras', más 'intuitivas', menos 'contaminadas' con sabiduría 'práctica' o 'mundana', mejor. Sabemos que la ciencia es menos una pirámide que un 'manglar', por usar la metáfora de Andrew Pickering.

Entonces, ¿de qué tratará esta 'prehistoria de la filosofía de la ciencia'? En pocas palabras, mi objetivo es ilustrar cómo la evolución de nuestra comprensión contemporánea de la ciencia puede rastrearse a través de las obras de algunos filósofos de la antigua Grecia, es decir, cómo algunas de sus ideas pueden considerarse como 'filosofía de la ciencia avant la lettre' (aunque, por supuesto, cederé a veces a la tentación de reformularlas un poco, para hacer la historia más animada). Comenzaremos, por supuesto, desde el principio, con el documento más antiguo conservado que puede considerarse correctamente como una obra de 'filosofía de la ciencia'. Un documento que, obviamente, fue escrito por un griego, hace más de dos milenios.

martes, 17 de octubre de 2023

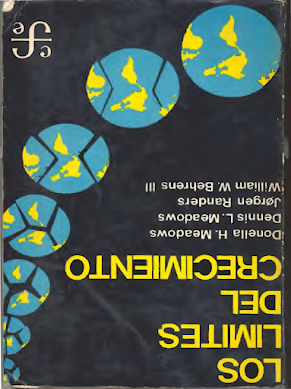

Los límites del decrecimiento.

Según la teoría del decrecimiento, la única manera de salvar al planeta y a la humanidad de un colapso catastrófico debido al agotamiento de los recursos naturales sería limitar radicalmente, e incluso reducir, los niveles de producción a nivel global y, dado que todavía hay una gran parte de la población viviendo en niveles intolerables de pobreza, lo único justo para llevarlos al bienestar de los demás sería si, en los países que ahora disfrutan de un PIB per cápita por encima del promedio, acordáramos reducir nuestros propios niveles de producción y consumo en una magnitud considerable. Para poner algunos datos: el PIB per cápita global es hoy en día de aproximadamente 12,000 dólares al año. En los países desarrollados, en cambio, esa cifra es aproximadamente tres veces mayor. Así que, si todos los habitantes del planeta tuvieran que disfrutar del nivel de vida correspondiente al promedio global, en Occidente tendríamos que reducir nuestro nivel de vida a aproximadamente un tercio de lo que disfrutamos actualmente, lo que equivale a vivir con el ingreso per cápita que existía en nuestros países alrededor de la década de 1950. Además, si pensamos que el PIB global es excesivo para la capacidad del planeta y que tendría que reducirse, digamos, a la mitad para garantizar nuestra supervivencia, entonces estamos hablando de reducir nuestro nivel de bienestar económico a la sexta parte, una disminución de más del 80%; es decir, más o menos a los niveles de mediados del siglo XIX. No es de extrañar que una propuesta de política económica como esta no genere entusiasmo en ninguna elección democrática.

Como casi todas las ideologías delirantes, la teoría del decrecimiento se basa en algo que suena obvio: la tesis de que el crecimiento económico ilimitado no puede ocurrir en un planeta con recursos naturales limitados. Si a esta afirmación le sumamos la idea de que el capitalismo solo puede persistir con un crecimiento económico permanente y exponencial, llegamos fácilmente a la conclusión más importante a la que los defensores del decrecimiento quieren llevarnos, que es absolutamente necesario poner fin al capitalismo. Desafortunadamente para los creyentes en esta nueva religión, la verdad es que ambas premisas del argumento son altamente engañosas.

La primera premisa, que el progreso infinito no es posible en un planeta finito, tiene tres fallas principales. En primer lugar, el progreso que realmente nos importa no es el del PIB total, sino el del PIB per cápita. Si en las próximas décadas la tasa de crecimiento demográfico continúa disminuyendo y la población mundial comienza a decrecer, bien podría ser que en el próximo siglo tengamos un ingreso per cápita global dos o tres veces mayor que hoy, con un PIB total solo ligeramente superior al actual. En segundo lugar, el PIB no mide la cantidad de recursos naturales que se utilizan, ni algo por el estilo, sino el valor económico de los productos fabricados utilizando esos recursos. De esta manera, el progreso económico no consiste solo, ni siquiera principalmente, en disfrutar de más cosas (aunque salir de la pobreza también requiere mucho de eso), sino sobre todo en tener a nuestra disposición cosas mucho mejores: más seguras, más saludables, más fáciles de usar, menos contaminantes o que se pueden fabricar a un costo mucho menor y con un uso de recursos más bajo. Y, de hecho, el progreso económico de las últimas décadas avanza en gran parte por ese camino. Y en tercer lugar, y probablemente aún más importante, nadie busca algo como un progreso económico ilimitado o infinito: lo que queremos es simplemente que el nivel de vida de la humanidad progrese mucho (por ejemplo, que el bienestar económico de la gran mayoría de la población a finales de este siglo sea similar al que países como Finlandia o Dinamarca tienen ahora), pero eso está infinitamente lejos de ser "infinito", y por lo tanto no hay razón a priori para pensar que los recursos naturales limitados disponibles en el planeta, utilizados de manera inteligente, serán insuficientes para permitir justamente eso.

La segunda premisa, que el capitalismo requiere un crecimiento económico exponencial, también esconde varias falacias. La más importante es que el concepto de capitalismo que se utiliza en ella es poco más que un pelele conceptual, que, en lugar de ayudarnos a entender cómo funciona realmente el sistema económico, se limita a acumular sin razón alguna cualquiera de los aspectos que a muchas personas les desagrada de la economía actual (desigualdad, la existencia de países pobres, la globalización, la destrucción del medio ambiente o la falta de autenticidad del consumismo). La verdad es que nuestro sistema económico tiene muchas características que es apropiado designar como "capitalistas" (por ejemplo, que la producción se lleva a cabo principalmente por empresas privadas, que las decisiones de consumo e inversión se toman generalmente en mercados más o menos libres, que la búsqueda de ganancias es el motor principal de las empresas y que ganar mucho dinero, en general, es considerado por casi todos como uno de sus principales objetivos en la vida), pero no debemos olvidar que este mismo sistema económico también tiene muchas características fundamentales que hacen absurdo considerarlo como un sistema puramente capitalista (sobre todo, el hecho de que en la mayoría de los países avanzados el estado recauda prácticamente la mitad de todos los ingresos privados en forma de impuestos, proporciona numerosos servicios públicos, emplea directa o indirectamente a alrededor de un cuarto o una quinta parte de la población activa y regula casi todas las actividades económicas en mayor o menor medida). Cuando los predicadores del decrecimiento nos dicen que hay que acabar con el capitalismo, a menudo no está claro exactamente cuáles de esas cosas creen que es necesario poner fin, aunque parece razonable sospechar que un proyecto como el suyo, cuyo objetivo es empobrecer drásticamente a casi todos en los países desarrollados, será imposible de llevar a cabo excepto con algo muy parecido a una gestión absolutamente centralizada de casi todas las actividades económicas, y no solo a nivel de un estado, sino al mismo tiempo en todo el mundo, es decir, a través de una especie de dictadura económica mundial. Y, dado que también es bastante difícil imaginar que la gran mayoría de la población esté dispuesta a avanzar voluntariamente por ese camino, también es lógico sospechar que un proyecto como el decrecimiento no tendría más opción que prescindir, no solo del "capitalismo", sino, lo que es mucho más importante, de la democracia misma.

Convencidos (como tantos otros visionarios a lo largo de la historia) de la absoluta santidad de sus objetivos, los defensores del decrecimiento se niegan obstinadamente a pensar seriamente en la profunda inviabilidad política a gran escala de sus propuestas y se refugian detrás de un muro de argumentos aún más falaces. Por ejemplo, el argumento de que el decrecimiento "no es una opción", sino que tendremos que avanzar hacia él "de una manera u otra", es decir, ya sea aceptándolo ahora y poniéndonos en sus manos benevolentes y sabias o esperando a que llegue el colapso ambiental y sufrir consecuencias mucho peores. Pero la verdad es que el temor a un colapso catastrófico digno de ese nombre está lejos de estar justificado, y, en cualquier caso, es mucho más probable que el sistema político-económico actual nos permita sortear los peores problemas ambientales y la posible escasez de recursos que una especie de dictadura global de decrecimiento fantástica, que en el fondo nadie sabe cómo podríamos lograr que funcione durante más de unas pocas semanas, ni tenemos la menor certeza de que el intento de instaurarla no conduzca a la humanidad a un conflicto global infinitamente más terrible que los del siglo pasado.

Por último, otra de las falacias de los defensores del decrecimiento (como la de casi toda ideología totalitaria) es pretender que, de hecho, la verdadera democracia es la que pretenden establecer, ya que eliminaría cualquier acumulación de poder político y económico por parte de las actuales oligarquías y permitiría que se escuchara la verdadera voz del pueblo por primera vez, o algo por el estilo. Además, a menudo recurren a la estrategia de mostrar que, cuando se organiza una asamblea con ciudadanos comunes que pueden deliberar libremente sobre estos temas, el resultado tiende a ser que todos terminan estando de acuerdo en reducir el consumo de energía, restringir el uso de transporte privado, limitar los viajes en avión, eliminar plásticos, consumir mucha menos carne, detener la deforestación y una larga lista de deseos similares. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las personas no sigan voluntariamente estas recomendaciones en su vida privada y que prefieran no votar por partidos que propongan hacer obligatorias tales medidas, este hecho parece no poder convencer a los defensores del decrecimiento de que lo que las personas supuestamente "acuerdan libre y reflexivamente" en esas "asambleas de Playmobil" (como las he llamado en otro lugar) no es lo que realmente quieren y piensan las personas, sino solo el resultado de someter a un pequeño grupo a la presión de tratar de lucirse como "buenos compañeros" ante oficiantes que presentan esos sueños como la única verdad moral posible.

(Esta entrada se publicó originalmente en inglés, en el blog Mapping Ignorance).

jueves, 14 de septiembre de 2023

martes, 16 de mayo de 2023

jueves, 4 de mayo de 2023

domingo, 9 de abril de 2023

Todos somos etruscos

Aunque la clásica referencia a “Atenas y Jerusalén” captura el cliché de que la forma de pensar y de ser de los modernos occidentales proviene básicamente de dos grandes raíces culturales (la filosofía griega y el monoteísmo hebreo), el hecho es que probablemente les debemos aún mucho más a los romanos, los verdaderos creadores de la civilización de la que surgió nuestro modo de vivir. Si hay una famosa pregunta tonta en la historia de la comedia, es, por supuesto, "¿Qué han hecho los romanos por nosotros?" de Monty Python. Incluso en el ámbito de la alta cultura, esto era así claramente para un autor perspicaz como Friedrich Nietzsche, para quien

Los griegos no pueden ser para nosotros lo que son los romanos. Uno no aprende de los griegos: su manera es demasiado extraña y demasiado fluida para tener un efecto imperativo, "clásico". ¡Quién habría aprendido a escribir de un griego! ¡Quién habría aprendido sin los romanos! (Crepúsculo de los ídolos, “Lo que debo a los antiguos”).

Por supuesto, donde Nietzsche dice 'griegos', podría haber escrito 'hebreos' con tanta o más razón aún: la mentalidad de los antiguos israelitas es bastante incomprensible para nosotros. Pero la importancia obvia de Roma como la verdadera cuna de nuestra civilización tiende a oscurecer el hecho de que muchas de las cosas relevantes en las que el mundo romano era tan diferente, y más familiar para nosotros, del de Grecia o Israel es porque los romanos aprendieron cómo ser 'civilizados' (es decir, a verse a sí mismos esencialmente como ciudadanos que habitan una red de ciudades con una vida 'civil') a partir de una cultura de la que quedan muy pocos rastros manifiestos, e incluso ya quedaban muy pocos rastros cuando se creó el imperio romano en tiempos de Augusto. Estoy hablando, naturalmente, de los etruscos.

Los etruscos son un pueblo misterioso no solo por no haber dejado una literatura a través de la cual podamos reconstruir sus ideas y valores, sino también por el hecho de que hablaban una lengua que no estaba relacionada con el latín o el griego, y que ni siquiera era parte de la familia indoeuropea. Su idioma, que en la primera mitad del primer milenio a. C. se hablaba principalmente en la parte centro-norte de Italia, además de en algunos otros pocos lugares en el resto de la península itálica y en Cerdeña, parece estar relacionada solo con un par de otros ejemplos conocidos: el rético (hablado en los Alpes orientales -no confundir con el retorromance, una lengua derivada del latín que se habló en esa misma área siglos después), y el lemnio (una lengua conocida tan sólo por un par de estelas escritas de alrededor del siglo VI a. C., una de ellas conservada como piedra utilizada en la construcción de una iglesia un milenio más tarde).

Para añadir oscuridad al misterio, Lemnos es una isla al norte del mar Egeo, justo en frente de la antigua ciudad de Troya (qué lengua hablaban los troyanos prehelénicos es algo que ignoramos por completo), y esto está muy lejos de las costas occidentales del centro de Italia, el hogar de los etruscos... ¡Pero resulta que los romanos presumían ser ellos mismos descendientes del guerrero troyano Eneas! (aunque el idioma latino obviamente no era parte de la misma familia que el lemniano, como sí lo era el etrusco). ¿Son el rético, el lemnio y el etrusco los restos periféricos de un área más amplia de lenguas habladas en todo el sureste de Europa antes de la llegada de los indoeuropeos? ¿O son los etruscos y los réticos el resultado de una migración prehistórica desde Asia Menor hacia el norte de Italia? La verdad es que nadie lo sabe.

Sea como fuere, el hecho es que los etruscos elaboraron una forma de ser civilizados que es anterior (o, como mucho, es contemporánea) al surgimiento de la civilización griega "clásica". Los griegos colonizaron la mayor parte de la costa sur de Italia (la Magna Graecia) alrededor de los siglos VIII y VII a. C., tres siglos antes de que algunos griegos consideraran interesante ponerse a escribir libros de historia y, por lo tanto, demasiado pronto como para que los eventos reales de la colonización no hubieran sido sustituidos ya por meras leyendas, de modo que no ha llegado hasta nosotros casi ninguna información fiable sobre la fundación de aquellas colonias. Es indudable, sin embargo, que el contacto con los griegos suscitó muchos cambios en la cultura de los etruscos, comenzando por la adopción del alfabeto, aunque fuertemente modificado para adaptarse a las peculiaridades de sus propias lenguas, que, por ejemplo, carecía de la diferencia entre consonantes sonoras y sordas: para los etruscos, la b sonaba como la p, la g (en su sonido suave, como en “gato”) como la k, y la d como la t. Pero, en cuanto a la creación de algo que podríamos llamar ciudades, y no meras ciudadelas o palacios fortificados (que eran la norma en el mundo griego y fenicio por entonces), se ha argumentado recientemente que los etruscos fueron los primeros en hacerlo en Europa por lo menos cien años antes que los demás, es decir, en los siglos IX u VIII, de modo que la propia Roma (legendariamente fundada en 753 a. C.) en realidad emergió como una ciudad bajo la influencia de un movimiento urbanístico regional del cual fue uno. de sus ejemplos más meridionales, y siendo los griegos todavía una presencia reciente un poco más al sur, y aún no demasiado influyente en cuanto al urbanismo propiamente dicho.

La percepción que los romanos tenían de los etruscos (lamentablemente, no tenemos ninguna evidencia sobre lo contrario, es decir, sobre lo que la opinión que los etruscos tenían de los romanos) parece haber sido de amor-odio. Los romanos se veían a sí mismos (y estaban muy orgullosos de ello) como un pueblo rústico y belicoso mucho más "saludable" que sus vecinos del norte sofisticados, refinados y comparativamente pacíficos y blandengues. Pero, por otro lado, los antepasados de Julio César ansiaban apasionadamente imitar aquel tipo de refinamiento. Muy probablemente, la razón última por la que el mundo terminó siendo "romano" en lugar de "etrusco" fue porque los etruscos parecían satisfechos con construir de una especie de tranquila federación de ciudades independientes, y carecían de la compulsión romana por "colonizar" otros lugares. Los romanos tendían a absorber otros territorios no solo conquistándolos y cobrándoles impuestos, sino obligándoles a ceder algunas porciones de tierra para asentar en ellas a un grupo de romanos, lo que explica la amplia difusión en los siguientes siglos de su propia lengua, el latín. Pero a pesar de su fuerza militar superior (eso sí, sólo claramente manifiesta después de dos o tres siglos de superioridad etrusca, la mejor prueba de la cual es que no pocos de los reyes legendarios de Roma parecen haber sido etruscos ellos mismos), la propia lengua latina deja entrever una inmensa influencia cultural de los etruscos en la forma de vida romana, hasta el punto de que podemos afirmar absolutamente que esta forma de vida es básicamente etrusca. Solo hace falta echar un vistazo, en el apéndice de este artículo, a un puñado de algunas de las palabras 'latinas' más antiguas conocidas, y que revelan raíces no indoeuropeas, es decir, etruscas (ofrezco la traducción solo cuando el significado no es autoevidente). Es verdad que algunas de esas palabras provienen en última instancia del griego, pero incluso en esos casos su fonética muestra que fue su versión etrusca la que heredaron los romanos (por ejemplo, la palabra etrusca littera -letra- proviene del griego diphtera). De hecho, latín solo comenzó a adoptar de modo directo términos griegos unos setecientos años después, en tiempos de Cicerón. (Por cierto, las marcas etruscas claras son terminaciones de palabras como -eus, -enna, -erna, -na, -issa, -ulus o -urnum).

Tal como se puede deducir de los significados de casi todas estas palabras, muchas de ellas nos recuerdan las formas en que una vida urbana, civilizada y conjunta es radicalmente diferente de una vida rural, puramente familiar. El gobierno, la arquitectura, los negocios, el derecho, los rituales organizados, las delicatessen, las telas sofisticadas, los barcos e incluso los ejércitos organizados aparecen aquí como campos en los que aún se puede sentir una profunda influencia etrusca. Aunque quizás los ejemplos más destacables sean aquellos conceptos que hacen referencia a la escritura, al ocio y al entretenimiento. Así pues, cuando en abril asistes a una ceremonia en un templo, o en otoño estás en una taberna con varios amigos, discutiendo sobre literatura, cocina, sociedad o gobierno, en el fondo no eres más que un etrusco.

Pero si todavía te estás preguntando qué han hecho los etruscos por nosotros, hay una cosa más en la que somos profundamente etruscos, y que afecta directamente a la mismísima manera en que pensamos quiénes somos. Pues resulta que los etruscos fueron los inventores de nada menos que la distinción entre ' "nombres de pila" y "apellidos", que es esencial para la forma en que concebimos nuestra identidad. En todos los demás lugares, e incluso en la mayor parte del mundo después de la caída del imperio romano y hasta el final de la Edad Media, a las personas se les daba un nombre singular y, para evitar confusiones con otras personas, a ese nombre simplemente se añadía el nombre de su padre (en el caso de las mujeres, por lo general ni siquiera esto se consideraba necesario). Y si alguien vivía en un lugar diferente de donde nació, se podría agregar una referencia a su origen geográfico en lugar del nombre del padre. Pero esto, que podía funcionar en poblaciones pequeñas, era claramente insuficiente en lugares donde vivían muchas personas con el mismo nombre. Entonces, los etruscos inventaron una forma de nombrar a las personas que los latinos adoptaron con entusiasmo casi desde el comienzo de la civilización romana: la distinción entre el praenomen (algo así como el nombre de pila), el nomen (el apellido, es decir, la designación de la gens a la que se pertenecía; o sea, lo que en castellano terminó llamándose apelllido), y el cognomen (que puede ser una designación individual, o bien referirse a una determinada rama de la gens), sistema que produjo resultados universalmente conocidos como Gaius Iulius Caesar, Publius Cornelius Scipio, o Marcus Tullius Cicero. Por supuesto, el sistema que se reinventó en Europa alrededor de los siglos XV y XVI, y que ahora se aplica en la mayor parte del mundo, no coincide exactamente con el método de denominación etrusco-romano, pero está claramente basado en él, y es, por lo tanto, la solución que hemos heredado a un problema fundamental de las sociedades civilizadas: el de disponer de un procedimiento para identificar a numerosas personas que pueden ser totalmente desconocidas entre sí. Por lo tanto, incluso cuando respondes a una pregunta tan simple como quién eres, lo que demuestras es que no eres más que un etrusco.

APÉNDICE

LISTA DE ALGUNOS TÉRMINOS ROMANOS CON RAÍZ ETRUSCA

Aevum (edad; en español, esta raíz aparece en longevo; edad viene de la contracción de aevitatis, y eterno de la de aeviternum).

Alea (dados, y de ahí, aleatorio).

Ancora (ancla).

Antemna (mástil, y de ahí, antena).

Aprilis (abril).

Arena (también, el lugar en el que luchaban los gladiadores).

As (moneda de cobre).

Atrium.

Autumnus.

Burrus (pelirrojo).

Caelum (cielo).

Caepa (cebolla).

Caerimonia.

Calceus (zapato, de donde calzado y calzón).

Calumnia.

Camillus (monaguillo).

Cappa.

Caseus (queso).

Catena.

Cera.

Cisterna.

Coleus (cojón).

Columna.

Cortina.

Crapula (borrachera).

Culina (cocina, y de ahí culinario).

Damnun (daño).

Elementum (letra).

Fascinum (pendiente con forma fálica, y de ahí, fascinar).

Fenestra (ventana).

Forma.

Formica (hormiga).

Ganeo (glotón, y la raíz de la palabra española ganas).

Genista.

Gubernio (piloto de un barco, del griego kybernes).

Histrio (actor).

Idus (día central del mes).

Laena (una capa de invierno, y de ahí, lana).

Lamina (hoja de la espada).

Lanterna (linterna, hueco en el techo para que entre luz).

Littera (letra, y de ahí, literatura).

Lux.

Lucerna (lámpara)

Ludis (espectáculo).

Malva.

Mango (traficante de esclavos, y de ahí, mangonear).

Miles (soldado, y de ahí, milicia y militar).

Mitulus (mejillón).

Mundus (adorno, decoración, orden).

Numerus.

Nummus (moneda, y de ahí, numismática).

Obscenus (una acción ominosa en una ceremonia religiosa).

Palatus (paladar).

Pallium (manto).

Persona (actor con máscara, o la propia máscara).

Populus (pueblo, y originariamente, los miembros de un ejército).

Pulcher (bello, raíz de la palabra española pulcro).

Puteus (pozo).

Rite (debidamente, y de ahí, ritual)

Roma (de la palabra Ruma, la tribu etrusca más meridional).

Rosa.

Satelles (guardaespaldas, y de ahí, satélite).

Saturnus.

Sentina (la parte inferior del interior de un barco, y luego, alcantarillado).

Socius.

Sporta (espuerta).

Spurius (bastardo).

Taberna.

Tapete.

Templum.

Tiber.

Titulus (etiqueta, cartel).

Triumphus.

Tuba.

Tunica.

Turris (torre).

Urna.

Vagina (funda de la espada, y la raíz de vaina).

Velox (veloz).

Verna (nacido esclavo, y de ahí, vernáculo).

viernes, 31 de marzo de 2023

La nada nadea: presentación en "Metalibrería"

Os dejo el vídeo de la presentación de La nada nadea con Héctor García Barnés en Metalibrería.

martes, 28 de marzo de 2023

Mediocres de extrarradio.

domingo, 26 de marzo de 2023

Invitación al disparate

Publica mi habitual y antiguo interlocutor David Cerdá una reseña muy crítica sobre mi nuevo libro La nada nadea, al que califica nada menos que como "disparate". Sabía desde hace una década que nuestras posiciones filosóficas están bastante alejadas, pero no me esperaba, sinceramente, que, tratándose de una persona moderada y cordial, fuese a pergeñar una embestida tan chusca y ofensiva como la que acaba de publicar. He comentado en tuíter mis sospechas de que la aparición de mi libro le ha debido parecer a David un regalo del cielo, en la forma de personificación de todos los males que él anda combatiendo como filósofo-cruzado en sus últimas obras, y ha encontrado en mi humilde publicación la oportunidad de tomarla como un monigote de feria al que vapulear, como el Judas de trapo y paja que en muchas poblaciones los fieles chamuscan y apalean a la salida de misa el Domingo de Resurrección.

Publica mi habitual y antiguo interlocutor David Cerdá una reseña muy crítica sobre mi nuevo libro La nada nadea, al que califica nada menos que como "disparate". Sabía desde hace una década que nuestras posiciones filosóficas están bastante alejadas, pero no me esperaba, sinceramente, que, tratándose de una persona moderada y cordial, fuese a pergeñar una embestida tan chusca y ofensiva como la que acaba de publicar. He comentado en tuíter mis sospechas de que la aparición de mi libro le ha debido parecer a David un regalo del cielo, en la forma de personificación de todos los males que él anda combatiendo como filósofo-cruzado en sus últimas obras, y ha encontrado en mi humilde publicación la oportunidad de tomarla como un monigote de feria al que vapulear, como el Judas de trapo y paja que en muchas poblaciones los fieles chamuscan y apalean a la salida de misa el Domingo de Resurrección.Por desgracia para David y sus feligreses, cualquier parecido entre los argumentos que él ataca (y que imagina que son los míos) y los que yo presento en La nada nadea es casi siempre inexistente, o como máximo, tan solo caricaturesco. El artículo de David es, de esta forma, un paradigma de la bien conocida falacia del hombre de paja. (Que los argumentos en su artículo no iban a ser muy finos lo empieza uno a vislumbrar cuando, ya en el final del primer párrafo, el autor suelta eso de que "la frase 'dios no existe' es absurda, y el ateísmo un imposible"... pero bueno, prescindamos de esta cuestión).

En realidad, el artículo de David se centra en una sola de las muchas cuestiones tratadas en La nada nadea (aunque, eso sí, seguramente la más importante de todas): la falta de objetividad de los valores morales, que a mi oponente le parece una tesis no solamente disparatada, sino sobre todo peligrosísima. En resumen, David intenta defender el realismo moral de los peligros que traería el relativismo ético. Por desgracia, el autor no parece considerar necesario mostrar qué fallos puede haber en los argumentos con los que yo defiendo el relativismo, sino que se limita casi siempre a poner de manifiesto lo espantoso que sería aceptarlo. Esto, por ejemplo, le lleva a hacerme decir cosas que una lectura verdaderamente atenta de mi libro le habría indicado que no son las cosas que yo afirmo. Veamos unos cuantos casos:

Por ejemplo, afirma David: "para el autor solo es libre el albedrío que es «autodeterminado», esto es, aquel en el que los demás y el azar tienen efecto nulo. Es solo una libertad disparatada (inhumana) lo que no tenemos." Aparte del burdísimo error de identificar la "autodeterminación" con la idea de que el efecto de factores externos a nosotros sea "nulo" (cuando lo que en realidad quiere decir la noción de autodeterminación es solo que el efecto de esos factores no puede ser "total"), lo más lamentable es que mi crítico debió de saltarse los párrafos en los que yo afirmaba cosas como las siguientes "En realidad, la noción de libertad cuya existencia voy a negar en este capítulo es un concepto muy abstracto, filosófico y restringido... No negaré, por tanto, la libertad humana en otros sentidos que pueden ser muy relevantes", y justo a continuación "la libertad que voy a argumentar que no existe ni puede existir es lo que los filósofos suelen llamar «libre albedrío», o como podemos también denominarlo, libertad en sentido metafísico (pues es una suposición sobre la esencia última e inobservable de nuestro yo). Como decía más arriba, este libre albedrío no consiste en que tengas más o menos opciones entre las que elegir, sino en el supuesto hecho de que tu elección entre dichas opciones posee las siguientes características: a) que podrías haber elegido una opción diferente a la que de hecho has elegido, y b) que tu elección ha sido autodeterminada, o sea, que tú has sido el causante y responsable último de haber tomado esa decisión, que nada te ha forzado a ello, ni siquiera el azar. Insisto, mi negación del libre albedrío no significa que pongamos en duda de ninguna manera que los seres humanos tomemos decisiones o hagamos elecciones voluntarias (de hecho, la mayoría de los animales lo hacen también, con las limitaciones de sus propias capacidades cognitivas y orgánicas); lo único que negaré es: 1) que tales elecciones habrían podido ser distintas, exclusivamente por nuestra voluntad, de como de hecho han sido, y 2) que haya algo en nuestro yo que podamos considerar como la «causa última y autónoma» de que la decisión haya sido la que fue" (La nada nadea, pgs. 173-174). Entiendo que a David el libre albedrío "metafísico" le pueda parecer tan quimérico como a mí (aunque en su caso, por razones distintas, ya que no ha entendido el significado de "autodeterminación"), pero, si tan mal le parece que mis argumentos en defensa del relativismo se basen en mi crítica al libre albedrío, diríase que lo lógico habría sido ver qué hay de malo en esos argumentos sobre el libre albedrío, en vez de limitarse a despreciarlos. Si resulta que yo tengo razón en la tesis de que el libre albedrío "metafísico" no existe porque nuestras decisiones no dependen en último término de nosotros y son, por tanto, inevitables para nosotros, entonces eso deja su realismo moral en una tesitura argumental muy inestable (pues, aunque fuese verdad que hubiera acciones intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas, si nuestra decisión de hacer una u otra ha sido en realidad inevitable, ¿qué mérito o demérito moral tenemos por haber elegido el bien o el mal?). Y si no tengo razón, pues lo lógico habría sido dedicar el artículo a mostrar por qué no la tengo (por qué es verdad que tenemos ALGO de autodeterminación, que es lo que mis argumentos niegan). En realidad, el argumento de David en este punto viene a reducirse a lo siguiente: "Queridos lectores, aquí Jesús se mete en un lío filosófico que no merece la pena que os esforcéis en entender porque -confiad en mí- es una bobada que no lleva a ningún sitio".

Sigue diciendo David: "El autor niega realidad alguna precisamente a aquello de lo que tenemos tantísimos juicios e investigaciones. «No existen las verdades morales», afirma, «los valores éticos son siempre relativos y subjetivos», de modo que afirmar que la violación está mal sería un caso de —erróneo— realismo ético. Según parece, existe el realismo cromático —«la silla es roja»—, pero no el realismo moral —«violar a un ser humano es malo»—". Bueno, yo no digo que el realismo moral "no existe"... solo digo que es falso. Pero no sé de dónde se saca David la idea de que para mí sí que "existe el realismo cromático" (o de que el realismo cromático sí que es verdadero), ¡pues se trata precisamente del mismo tipo de argumento! Ciertamente, esto no es algo que haya defendido yo en este libro, por lo que es comprensible que David no atisbe la posibilidad de que lo que yo piense sobre el "realismo cromático" (y creo que lo que pensará él mismo, a poco que reflexione) sea en realidad algo muy semejante a lo que pienso sobre el "realismo moral": ¡pues claro que los colores -entendidos como nuestras sensaciones de color- son meramente subjetivos, y no existen en la realidad "objetiva" que está "fuera de nosotros"!. La silla, evidentemente (a poco que sepamos de física), no es roja en el sentido de que en sí misma no está coloreada con esos tonos que nosotros percibimos al mirarla. Es más, no hay absolutamente ninguna forma de averiguar si los tonos con los que la veo yo son los mismos, o siquiera son parecidos, a los tonos con los que la ves tú. Lo que existe objetivamente son unas ciertas moléculas en la superficie de la silla, que tienen la propiedad física de reflejar las ondas electromagnéticas de determinadas longitudes de onda, pero ni esas moléculas ni esas ondas poseen la cualidad sensorial del "tono rojo" que aparece en nuestra percepción subjetiva. Una vez te das cuenta de esto, la idea de que nuestra sensación de indignación al contemplar lo que consideramos "una injusticia intolerable" quizás, quizás, a lo mejor, es algo igual de subjetivo que nuestra sensación de color rojo al ver la sangre que sale de la víctima. Naturalmente, nuestra visión es como es porque producirnos esas sensaciones nos resulta evolutivamente útil, y nuestro equipo neurológico dedicado a generar en nosotros sensaciones morales es como es, también porque ha resultado evolutivamente útil a la especie. Pero ESO ES TODO. La evolución también habría podido funcionar haciéndonos percibir el rojo con el tono con el que vemos el verde, y viceversa. Y la evolución también habría podido funcionar haciéndonos sentir moralmente indignados por cosas diferentes a las que de hecho nos sentimos (en realidad, y como David no puede ignorar, los humanos nos sentimos indignados por cosas extraordinariamente distintas... eso sí, todos convencidísimos de que nuestros sentimientos morales son los que son correctos, y no los de los demás). Me permito volver a citarme con cierta extensión, en un párrafo de esos que David seguramente se saltó: "El realista moral tiene seguramente la tentación de pensar que, si nuestra capacidad para experimentar sentimientos morales es una propiedad natural de nuestros cerebros, lo más seguro es que esa propiedad haya evolucionado mediante la selección natural, y, por lo tanto, esa capacidad debe de ser algo que permitió a nuestros antepasados estar mejor adaptados a su entorno. Y no hay ninguna duda de que fue así. Pero de nuevo, esto no significa que las opiniones morales en concreto que tenga cada persona tengan que ser objetivamente correctas. Lo que nos da una ventaja adaptativa es tener la capacidad de hacer juicios morales, seguramente porque eso contribuye a un funcionamiento, digamos, más «lubricado» de las relaciones sociales; pero sospecho que, para que se dé este efecto, lo más importante es el hecho de que los miembros de una sociedad compartan algunos juicios morales básicos, más bien que el hecho de cuáles sean los juicios morales que comparten: por eso en unas sociedades predominan ciertas ideas morales y en otras sociedades, otras" (pg. 215).El realismo moral de David Cerdá es, en el fondo, un realismo moral bastante ingenuo, parecido al de quien argumenta a favor de la existencia del "mundo externo" dándole una patada a una piedra. La estrategia recuerda tiernamente al chiste de aquel pueblerino que decía "No sé por qué se empeñan los franceses a llamarle a esto fromage, ¡cuando es tan obvio que es un queso!". A David los hechos morales le parece que están ahí, como algo autoevidente, y no es capaz de imaginar maneras más sofisticadas de defenderlo que la de gritarlo muy fuerte y dando manotazos en la mesa, y por supuesto, tampoco parece capaz de entender los abundantes y sofisticados argumentos que los filósofos llevamos siglos acumulando en contra de ese realismo moral ingenuo. No niego que hay posturas filosóficas bastante elaboradas intelectualmente que ofrecen defensas inteligentes (aunque inviables) de un realismo ético refinado (es de hecho el negocio al que han solido dedicar casi la mitad de su trabajo la mayoría de los grandes filósofos de la historia), pero en el artículo de David, por desgracia, no hay rastro de argumentos de ese nivel de sofisticación.

.%20Alberto%20Asensio%20Go%CC%81mez.%20IMGP8265.jpeg)